साजिद अली की निर्देशित पहली फिल्म और इम्तिआज़ अली के साथ लिखी उनकी कहानी “लैला- मजनू” उनके प्रेम की तरह ही कुछ खूबसूरत, बहुत कुछ बेतरतीब है| मक़बूल है, बेमिसाल है मगर थोड़ी कसर बाकी छोड़ देती है| साजिद अली के लैला मजनू के चेहरे और अंदाज़ नए हैं , मगर उनकी कहानी वही है, प्रेम की आत्मा भी पुरानी है, इसलिए इसमें ‘नए बोतल में पुरानी शराब’ का राग अलापने का कोई मतलब नही क्यूंकि दर्शकों को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता है की उन्होंने किस रूहानी सफर की टिकटें खरीद ली हैं|

क़ैस बट्ट,अमीर घराने से है, शहर भर में बदनाम है, शुरू से ही दुनिया से रूठा हुआ है मगर उसे दुनिया को अपनी हकीक़त बताने की कोई गरज़ नहीं है, उसके लिए दुनियादारी की बातें बेमानी है| क़ैस को देख कर कहीं “प्यासा” के विजय की याद आती है- “ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।” उसे अजीब सा यकीन है कि उसकी और लैला की कहानी पहले से लिखी हुई है, इसलिए उसके प्यार में कोई घबराहट, कोई हड़बड़ी नहीं है| क़ैस में मजनू हो जाने वाली सारी बातें पहले से ही हैं , उसे पता है इस जहाँ के परे, पहाड़ों के उस पार ही उसको और उसके प्यार को मायने मिलेंगे इसलिए उसे बस पहाड़ पार कर जाने की ख्वाहिश है|बेमक़सद,आवारा मजनू की मंज़िल-इ-मक़सूद वह पहाड़ के पार वाली जगह ही है या फिर लैला है? फिल्म के अंत में यह मतभेद धुंधला पड़ जाता है|

क़ैस, लैला से जिस तरह कहता है, “एक दिन निकल जाऊंगा, देख लूँगा क्या है उस पार”, उतने इश्क़ से वह लैला को भी नहीं देखता| शायद यही क़ैस किसी और दुनिया में विजय बनकर गुलाब से कहता है-

“मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब”

गुलाब- “कहाँ”

विजय- “जहाँ से और दूर ना जाना पड़े|”

लैला को मोहब्बत का शौक है,किसी की प्रेमिका बनने का शौक है |उसे तलाश है उसकी जिसे वह मोहब्बत कर सके इसलिए अपने पीछे लड़के घूमाने की अदा भी इसी तलाश से आती है| दरअसल यह लैला की फितरत भी है, और क़िस्मत भी, उसने सुना है की मोहब्बत खूबसूरत होती है, लेकिन उसने अभी प्रेम चखा नहीं है| शिकायत बस ये है कि कभी लगता है कि लैला, क़ैस के मजनू बनने का बस एक ज़रिया है और उसका वजूद केवल इतना ही है| वैसे ही जैसे गीत का वजूद था आदित्य को ज़िन्दगी का फलसफा सिखाने के लिए(जब वी मेट )और तारा की हस्ती थी वेद को उसकी दोगली औसत ज़िन्दगी से बाहर निकालने के लिए (तमाशा)|

दर्शकों का क़ैस और लैला से ज़िन्दगी की तरफ कोई भी संजीदगी या कोई और मक़सद पालने की उम्मीद करना बेमानी है| उनकी क़िस्मत है, उनका जिम्मा है , एक दुसरे से मोहब्बत करना, इस दुनिया से लड़ के भी ना मिल पाना और ख़त्म होके दुनिया के लिए मिसाल बन जाना| इसलिए लेखक और निर्देशक ने लैला मजनू के किसी भी और कैरेक्टर ग्राफ में कोई खास तक़ल्लुफ़ की नहीं है| पटकथा का हर क़िस्सा उन्हें बस उनकी नियति की तरफ आगे बढ़ाता है|

मौजूदा दौर के दर्शकों को शायद लैला मजनू का कम वक़्त में इतने प्यार में पड़ जाना अटपटा लगता है| गौरतलब है कि एक और कालजयी प्रेम कथा, ‘रोमियो-जूलिएट’ महज़ 4 दिनों की कहानी है|यानि कि रोमियो और जूलिएट के पहली नज़र में प्रेम में पड़ने से लेकर एक दुसरे के प्रेम में जान दे देने की घटना रविवार की शाम से लेकर गुरुवार के बीच में घटती है| शायद शेक्सपीयर को एहसास था की ज्यादा वक़्त लेने से बहुत देर हो जाएगी| फिर बीच में दुनिया आ जाएगी, दुनियादारी भी तो है और यह झमेले उनके प्रेम की तीव्रता को कम कर देंगे|

न ही क़ैस को लैला को लुभाने में कोई शर्म है न लैला को क़ैस को पीछे घूमाने में कोई परहेज़| निर्देशक इस नौजवान बेपरवाह रोमांस को क़ैस के मजनू बनने के अध्याय की भूमिका की तरह निर्देशित करते हैं|कई वर्षों बाद यह रोमांस 90 के दशक के तर्ज़ की प्रेम कहानियों ,’मैंने प्यार किया’, ‘साथिया’ की याद दिलाता है| और इस प्रेम कहानी को और मोहक बनाता है इरशाद कामिल ,जोई बरुआ- नीलाद्रि कुमार के गीत-संगीत और कश्मीर की खूबसूरत पृष्ठ्भूमि|यह ‘रोज़ा’, ‘हैदर’ और ‘यहाँ’ वाला कश्मीर नहीं है|

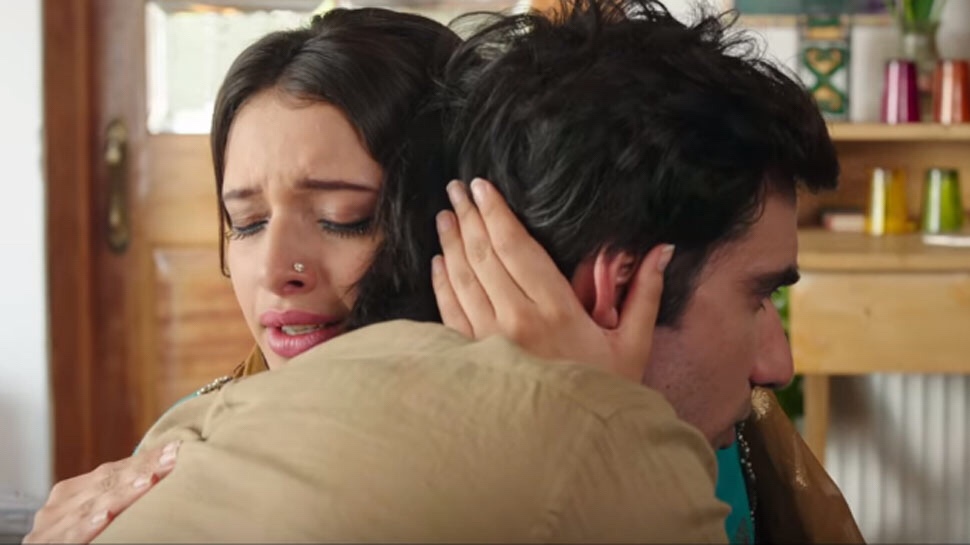

अंतराल के पहले मोहब्बत और तक़रार की कहानी बाद में प्रेम कहानी न रह कर कुछ और ही हो जाती है और एक कहानी का मध्यांतर के दो तरफ इतना अलग स्वरुप,हिंदी सिनेमा में शायद नहीं देखा|यक़ीनन, दर्शक इसके लिए तैयार नहीं रहते|मगर यह आश्चर्य सुखद भी है, जुनूनी भी| लैला-मजनू को उसके मध्यांतर के आगे की कहानी के लिए ही देखा जाना चाहिए, सारा खेल यहीं हैं| और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है अविनाश तिवारी के अभिनय की और साजिद अली के अभिव्यक्ति की| मायूसी से होते हुए मलंग हो जाने के अभिनय में अविनाश ने जो कुशलता दिखाई है, उनको बाहें खोलके स्वीकारना चाहिए|तृप्ति डिमरी अपने साथ खूबसूरती और मासूमियत लेकर आती हैं और स्क्रीन पर चमकती हैं मगर अपने किरदार की सीमाओं में बँधी हैं, ये कमी लेखन में है।

हाफ़िज़ का फिल्मांकन अपने सिनेमा के इतहास में दर्ज़ हो चुका है, हाफिज महज़ एक गीत न रहकर,खुद में एक कहानी, एक सफर बन जाता है| और गीतों में कहानी कहने में इम्तिआज़ अली पारंगत है, उनकी पिछली फिल्मों के गीत, ‘ये दूरियां’, ‘मैं क्या हूँ’, ‘आओगे जब तुम साजना’, ‘अगर तुम साथ हो’ , गीतों में कहानी के हिस्से हैं| वही बात साजिद अली के ‘हाफिज’ में भी है|

फिल्म के एक बेहतरीन दृश्य में मजनू, लैला से 4 साल बाद मिलने को है, और वो मजनू जिसने कभी लैला को अपनी हाज़िरजवाबी और यक़ीन में कहा था, “बहुत मेहनत करता हूँ स्मार्ट बनने के लिए, शकल अच्छी नहीं है न|” आज उसके पैर काँप रहे हैं और इन सालों के इंतज़ार ने उसे इतना तोड़ दिया है कि लैला से नज़र मिलते ही वो होश खो कर गिर जाता है| अब और प्रेम कहानियों के लिए यह दृश्य, ये लम्हा एक मानक बन जायेगा|

Leave a comment